Попова О.Е., Яблонская Л.Я., Казанцев В.С., Якушева М.Ю. К проблеме оценки генетической предрасположенности к глаукоме.

К проблеме оценки генетической предрасположенности к глаукоме (предварительные результаты)

Попова О.Е., Яблонская Л.Я., Казанцев В.С., Якушева М.Ю.

Свердловская областная клиническая больница №1, г. Екатеринбург, Россия.

Кликни на рисунок, увеличь изображение.

Глаукома - одно из наиболее распространенных заболеваний глаза и ведущая причина слепоты в Российской Федерации.

В частности, в Свердловской области за 2000-2009 гг. уровень общей заболеваемости глаукомой увеличился на 30,8% (с 780,0 до 1020,0 на 100000 человек), а доля её среди всех случаев инвалидности вследствие болезней органа зрения составляет 40,9%.

Среди форм этого заболевания доминирует первичная открытоугольная глаукома (ПОУГ), отличающаяся скрытым началом и медленным течением, результатом чего становится позднее обращение больного к врачу и, как следствие, диагностика в 3-4 стадиях болезни. В связи с этим, важной задачей является повышение эффективности мероприятий по раннему выявлению ПОУГ, что позволит обеспечить своевременное лечение и предотвратить слепоту.

В настоящее время для ранней диагностики глаукомы используются такие методы как тонометрия, периметрия и офтальмоскопия. Однако эффективность их невысока. По данным, приводимым Е.Б.Никифоровой и соавт. [1], в Самарской области при профилактических осмотрах доля лиц, у которых было впервые выявлено это заболевание, составляла только 0,8-0,89%. В связи с этим, по мнению специалистов, остро стоит задача разработки критериев для выявления в популяции людей, отличающихся повышенным индивидуальным риском глаукомы.

Наиболее признанной теорией возникновения глаукомы считается многофакторная. Согласно ей болезнь является следствием взаимодействия организма человека и факторов окружающей его среды. Признано также, что ведущая роль в этом взаимодействии принадлежит наследственным факторам. Исходя из этих концептуальных положений, важной задачей является поиск маркеров генетической предрасположенности к болезни.

Согласно опубликованным данным, определенное влияние на развитие глаукомы может оказывать последовательность генов CDKN2B, ATOH7 SIX1 [5], другие авторы отмечают решающее значение в развитии ПОУГ мутации в гене CYP1B1 [6], а также полиморфизм гена MMP1-1607 1G/2G [4].

Вместе с тем, в формировании предрасположенности к мультифакторным заболеваниям, имеют значение не отдельные гены, а генные сети. В отсутствие исчерпывающих знаний об их количественном и качественном составе, в клинической генетике для оценки полигенных систем используются различные маркеры, имеющие высокую степень ассоциации с болезнями.

Наиболее часто в качестве таковых служат антигены главного комплекса гистосовместимости (HLA) и характер дерматоглифов - кожных узоров на пальцах и ладонях. Так, например, в ходе исследований, выполненных в Хорватии [3] было установлено, что существуют общие признаки дерматоглифических фенотипов у больных ПОУГ и их ближайших родственников, и в тоже время выраженные различия между ними и людьми без каких-либо проявлений этого заболевания.

Тем не менее, результаты работ с использованием генетических маркеров остаются крайне противоречивыми. Причинами этого являются недостатки применяемых в них методов анализа.

Один из них состоит в том, что традиционно такие исследования строятся на сравнении частот встречаемости конкретного антигена HLA или дерматоглифического признака в основной и контрольной группах. Статистическая достоверность выявленных различий оценивается по критерию Стьюдента, а также проводится расчет величины относительного риска. Однако, при таком подходе игнорируется то, что предрасположенность к болезням ассоциируется не с отдельным антигеном HLA или фрагментом папиллярных узоров, а со всей их совокупностью, характерной для конкретного индивидуума.

Второй недостаток заключатся в том, что основная и контрольная группы, как правило, формируются без выравнивания по негенетическим факторам риска. Это приводит к тому, что при неизбежном отличии исследуемых групп по многим неучтенным факторам, искомая ассоциация болезни с генетическими маркерами остается недоказанной.

Исходя из вышесказанного, было начато исследование, направленное на поиск критериев оценки генетической предрасположенности к ПОУГ. В качестве биомаркера была избрана дерматоглифика. Причины такого выбора были следующие:

1. В сравнительных исследованиях с одновременным использованием и HLA – антигенов и дерматоглифов было установлено, что дерматоглифика является более надежным маркером генетической предрасположенности к различным болезням [2].

2.Этот метод в наибольшей степени пригоден для применения в работе лечебно-профилактических учреждений, из-за своей простоты, дешевизны и необременительности процедуры тестирования.

3. Имеются данные, хотя и противоречивые, об ассоциации дерматоглифического фенотипа с ПОУГ.

Для исследования из числа пациентов Свердловского областного глаукомного центра была сформирована основная группа, включавшая 33 больных с установленным диагнозом ПОУГ. Контрольная группа численностью 33 человека подбиралась путем попарного выравнивания по следующим признакам: возраст, пол, наличие в анамнезе артериальной гипертонии.

Элиминация влияния именно этих факторов объясняется отнесением их другими исследователями к числу наиболее значимых факторов риска глаукомы.

У всех 66 человек был проведен сбор дерматоглифических изображений обеих рук. Их расшифровку проводили в соответствии с международной классификацией.

Всего оценивали 61 признак у каждого испытуемого. Вся процедура сбора и расшифровки полученных изображений осуществлялась с помощью специального программно-аппаратного комплекса [2]. Для обработки полученных данных использовали многофакторные математические методы распознавания образов.

На первой стадии анализа собранного материала необходимо было получить ответ на главный вопрос – является ли достаточной информация о 61 дерматоглифическом признаке для описания различий между людьми, входящими в основную и контрольную группы. С помощью методов распознавания образов были получены решающие (дискриминантные) правила, позволяющие на процедуре «экзамена» получить 100% правильных ответов по основной и контрольной группам, причем эти результаты были достигнуты при использовании подсистем из 6-10 наиболее информативных дерматоглифических признаков.

Таким образом, возможность построения надежных дискриминантных правил на основе сравнительно небольшого числа признаков свидетельствует о наличии существенных различий в характере дерматоглифического фенотипа заболевших и не заболевших ПОУГ. На второй стадии анализа была проведена оценка информативности дерматоглифических признаков.

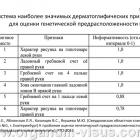

Шесть наиболее значимых из них приведены в таблице 1 (Подсистема наиболее значимых дерматоглифических признаков для оценки генетической предрасположенности к ПОУГ).

В заключении можно констатировать:

1.Предварительные результаты исследования указывают на наличие сильной ассоциативной связи характера дерматоглифов с глаукомой.

2. Выявлены подсистемы из 6-10 дерматоглифических признаков, обладающие высокой прогностической способностью.

3. Для подтверждения полученных результатов необходимо продолжение исследования на больших по объему группах.

Литература

1. Никифорова Е.Б. Клинико-эпидемиологический анализ динамики глазной заболеваемости и стационарной офтальмологической помощи населению Самарской области за период 2007-2011 гг. / Е.Б.Никифорова, А.В.Золотарев, А.И.Золотарева // Труды Всеросс. конф. «Ерошевские чтения».- Самара, 2012.- С.27-31.

2. Ползик Е.В. Теория и методы оценки предрасположенности к болезням / Е.В.Ползик, В.С.Казанцев, М.Ю.Якушева и др.- Екатеринбург: УрО РАН, 2012.- 237 с.

3. Интернет ресурс www.pubmed.com Analysis of the qualitative dermatoglyphics of the digito-palmar complex in patients with primary open angle glaucoma/ K. Novak-Laus, J. Milicic, E. Tedeschi-Reiner et al // Pubmed..- 2006 – Vol. 30, № 1,- P 163-70.

4. Интернет ресурс www.pubmed.com Association of MMP1-1607 1G/2G and TIMP1 372 T/C gene polymorphisms with risk of primary open angle glaucoma in a Polish population/ I. Majsterek, L. Markiewicz, K. Gacek, AK Kurowska, A. Kaminska, J. Szaflik, JP Szaflik // Pubmed. – 2011.- Vol.1, № 7.- P.417-421.

5. Интернет ресурс www.pubmed.com Common genetic variants associated with open-angle glaucoma / W.D. Ramdas, van L.M. Koolwijk, H.G. Lemij et al // Pubmed. – 2011.- Vol. 20, № 12.- P.2464 – 71.

6. Интернет ресурс www.pubmed.com Khan A.O. Genetic of primary glaucoma/ A.O.Khan // Pubmed.- 2012.- Vol.l – in press.

Интернет-версия специально для портала Орган зрения www.organum-visus.com

Материал для публикации любезно предоставила Попова Ольга Евгеньевна.

ГлаукоМЫ. Эпидемиология глаукомы. Генетическая диагностика в офтальмологии, Genetic diagnosis of eye diseases.

Внимание! Данная информация предназначена исключительно для ознакомления.

Любое применение опубликованного материала возможно только после консультации со специалистом.

Разрешается некоммерческое цитирование материалов данного раздела при условии полного указания источника заимствования: имени автора и WEB-адреcа данного раздела www.organum-visus.com

Дизайн таблицы подготовил Голубев Сергей Юрьевич.