Сдобникова С.В., Козлова И.В., Сидамонидзе А.Л., Троицкая Н.А. Взаимосвязь изменений гемо- и гидродинимики глаза после витрэктомии.

Кликни на слайд, увеличь изоборажение!

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Научно исследовательский институт глазных болезней» РАМН, г. Москва, Россия.

Актуальность: в связи с большой частотой выполнения витрэктомии при сосудистой патологии сетчатки и значимостью гемодинамических нарушений в патогенезе этих состояний, интерес представляет изучение состояния кровотока в заднем отделе глаза после удаления стекловидного тела.

В доступной литературе имеются единичные работы, посвященные исследованию гемодинамики глаза после удаления стекловидного тела у пациентов с пролиферативной диабетической ретинопатией (Sullu Y., 2005, Krepler K., 2003).

Авторами этих статей опубликованы диаметрально противоположные результаты. Практически не изученным остается вопрос о характере изменений гемодинамики после витрэктомии у пациентов, не страдающих сосудистой патологией сетчатки.

Учитывая, что большой процент осложнений после витрэктомии при сосудистой патологии сетчатки возникает в переднем отрезке глаза (рубеоз радужки, передняя фиброваскулярная пролиферация), значительный интерес представляет изучение изменений особенностей гемодинамики в задних длинных цилиарных артериях в послеоперационном периоде.

Не менее интересным вопросом остается влияния витрэктомии на гидродинамику глаза, а также зависимость изменений гемодинамических и гидродинамических показателей после проведения витрэктомии при различных заболеваниях.

Риск повышения внутриглазного давления при выполнении витрэктомии с циркляжем, газовой или силиконовой тампонадой известен. Однако в доступной литературе мы не встретили публикаций, посвященных изучению внутриглазного давления в отдаленном периоде после витэктомии без использования тампонирующих средств.

Цель работы:

определить характер влияния витрэктомии на изменение гемодинамических и гидродинамических показателей глаза.

Материал и методы:

все пациенты были разделены на 2 группы.

Группу 1 составили пациенты с сахарным диабетом, которым витрэктомия была выполнена по-поводу:

а) гемофтальма (29 глаз);

б) диабетического макулярного отека (18 глаз).

Группу 2 составили пациенты без сахарного диабета, оперированные по-поводу:

а) макулярного отверстия (27 глаз);

б) эпимакулярного фиброза (19 глаз).

Основными критериями отбора в группы исследования были:

- отсутствие тракционной отслойки сетчатки,

- выполнение трансцилиарной витрэктомии без использования тампонады силиконовым маслом,

- отсутствие интра- и послеоперационной лазекоагуляции в панретинальном объеме.

Все исследуемые были эмметропами. Для минимизации ятрогенных влияний на гидро- и гемодинамические показатели в послеоперационном периоде пациентам не назначались инстилляции кортикостероидов. Исследования выполнялись до и через 2-24 месяца после витрэктомии.

Изучение динамических характеристик кровотока в сосудах глаза осуществляли с помощью ультразвукового цифрового сканирования в режиме цветового допплеровского картирования и импульсно-волновом режиме на общеклинической УЗ-диагностической системе VOLUSON 730 Pro (Kretz).

Для оценки состояния хориоидалного кровотока проводились исследования пульсового глазного кровотока с помощью анализатора глазного кровотока Blood Flow Analyzer. Основные параметры гидродинамики глаза с фиксировали помощью электронной тонографии (электронный тонограф ТНЦ-100).

Результаты:

результаты исследования кровотока по данным допплерографии в глазной артерии и центральной артерии сетчатки до и после проведения витрэктомии представлены в таблице 1 (Динамика показателей кровотока по данным доплерографии в сосудах глаза у пациентов, перенесших витрэктомию (M±m), смотри рисунок 1, 2, 3).

Анализ показателей кровотока в глазной артерии выявил, что после проведения витрэктомии в обеих группах исследования происходит увеличение средней линейной скорости кровотока на фоне снижения индекса резистентности.

В 1-ой группе исследования статистически значимое (p=0,04) увеличение средней линейной скорости кровотока в ГА после проведения витрэктомии составило +29% и происходило на фоне снижения индекса резиситентности -16% (p=0,03).

Во 2-ой группе увеличение средней линейной скорости составило +26% (p‹0,01) на фоне снижения индекса резистентности -6% (p=0,04).

Показатели кровотока в центральной артерии сетчатки после проведения витрэктомии свидетельствуют о снижении средней линейной скорости кровотока в обеих группах исследования, на фоне увеличения индекса резистентности.

В 1-ой группе снижение средней линейной скорости кровотока в ЦАС было более выражено -35% (p=0,04), чем во 2-ой группе -22% (p=0,04) и происходило на фоне увеличения индекса резистентности +18% (p=0,05) и +31% (p=0,01) соответственно.

Средняя линейная скорость кровотока в задних длинных цилиарных артериях увеличивалась, (так же как и в глазной артерии), в обеих группах исследования на фоне снижения индекса резистентности.

Увеличение было больше выражено в 1-ой группе исследования +51% (p=0,01) против +24% (p=0,04) во 2-ой группе. Снижение индекса резистентности было так же более выражено в 1-ой группе -25% (p=0,03) чем во 2-ой -16% (p=0,04).

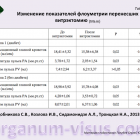

Результаты флоуметрии до и после проведения витрэктомии в группах исследова- ния представлены в таблице 2 ( Изменение показателей флоуметрии перенесших витрэктомию (M±m), смотри рисунок 4)

После удаления стекловидного тела в обеих группах исследования выявленные изменения были практически идентичны и заключались в снижении кровенаполнения хориоидальных сосудов.

В 1-ой группе после проведения витрэктомии было выявлено:

- снижение пульсационного глазного кровотока 16% (p‹0,05);

- снижение амплитуды глазного пульса 22% (p‹0,05);

- снижение объема глазного пульса 16% (p›0,05)

Во 2-ой группе после проведения витрэктомии было выявлено:

- снижение пульсационного глазного кровотока на 16% (p‹0,05);

- снижение амплитуды глазного пульса на 18% (p‹0,05);

- снижение объема глазного пульса 16% (p‹0,05).

Результаты исследования гидродинамики по данным электронной тонографии до и после проведения витрэктомии в группах исследования представлены в таблице 3 ( Изменение показателей гидродинамики у пациентов, перенесших витрэктомию, смотри рисунок 5).

После удаления стекловидного тела, в данном исследовании, выявлены значительные изменения гидродинамических показателей глаза в обеих группах (таблица 3): статистически достоверное (p‹0,01) повышение истинного внутриглазного давления после проведения витрэктомии:

- в 1-ой группе (с диабетом) на 20%,

- во 2-ой группе (без диабета) на 10%.

Статистически достоверное увеличение продукции камерной влаги после проведения витрэктомии в 1-ой группе на 83%, а во 2-ой на 53%.

Колебания коэффициента легкости оттока были статистически не достоверны (p›0,05) и происходили в рамках нормальных значений, в 1-ой группе выявлено его снижение на 4%, во 2-ой - на 7%.

Изменения характеризовались выраженным повышением продукции внутриглазной жидкости и умеренным повышением ВГД, отток внутриглазной жидкости практически не менялся.

Несмотря на повышение внутриглазного давления после витрэктомии у всех пациентов, у большинства из них (66%) истинное внутриглазное давление (ВГД) сохранялось в пределах нормальных значений, соответственно не требовало коррекции.

В остальных случаях повышение ВГД требовало медикаментозной терапии: у 23% обследуемых в течение до 1 месяца, у 11% обследуемых потребовалось применение препаратов снижающих ВГД на более длительный срок, 6-12 месяцев.

В последующем, при сроке наблюдения до 2х лет, у данных пациентов признаков глаукомы выявлено не было.

Выводы:

Полученные данные выявляют значительные изменения гидродинамических показателей глаза после витрэктомии как у пациентов с сахарным диабетом, так и без него.

Изменения характеризовались выраженным повышением продукции внутриглазной жидкости и статистически достоверным умеренным повышением ВГД. Несмотря на то, что у большинства пациентов истинное внутриглазное давление сохранялось в пределах нормы и не требовало коррекции, относительное повышение ВГД было стойким и сохранялось в течение 2-12 месяцев, а у 11% пациентов требовало длительной гипотензивной терапии.

Учитывая, что у исследуемых пациентов линейная скорость кровотока после вмешательства статистически достоверно увеличивалась в глазной и в задних длинных цилиарных артериях, а в центральной артерии сетчатки и задних коротких цилиарных артериях достоверно уменьшалась, можно констатировать, что удаление стекловидного тела вызывает перераспределение глазного кровотока в пользу переднего отрезка глаза.

Повышение ВГД после витрэктомии в обеих группах исследования, на наш взгляд, связано с усилением кровоснабжения цилиарного тела и радужной оболочки.

С послеоперационной гиперемией сосудов переднего отдела глаза, возникающего на фоне избирательного усиления кровотока в задних длинных цилиарных артериях, на наш взгляд, связано развитие таких осложнений, как рубеоз радужки и переднегиалоидная фиброваскулярная пролиферация у пациентов с сахарным диабетом.

Опубликовано: XII Всероссийская Школа офтальмолога. Сборник научных трудов. Москва, 2013., стр. 205-209.

Примечание:

Патогенез глаукомы, glaucoma.

Внимание! Данная информация предназначена исключительно для ознакомления. Любое применение опубликованного материала возможно только после консультации со специалистом.

Разрешается некоммерческое цитирование материалов данного раздела при условии полного указания источника заимствования: имени автора и WEB-адреcа данного раздела www.organum-visus.com, www.eye-portal.ru, www.glaucoma-eye-portal.ru

Материал подготовил Sergey Y. Golubev