Старикова Д.И., Тоубкина С.Г. Результаты измерения внутриглазного давления у детей с прогрессирующей миопией.

БУЗ Удмуртской Республики «Республиканская офтальмологическая клиническая больница Министерства здравоохранения Удмуртской Республики», г. Ижевск, Россия.

Проблема приобретенной прогрессирующей миопии в детском возрасте в настоящее время является одной из самых актуальных в детской офтальмологии.

Одним из факторов развития близорукости является, по мнению нескольких авторов [3], ослабление ткани склеры, что приводит к увеличению размера глазного яблока под воздействием повышенного внутриглазного давления. Э.С. Аветисов [1] отмечал роль повышения внутриглазного давления при растяжении ослабленной склеры в третьем звене механизма развития близорукости и не исключал, что формирование миопической рефракции может начаться именно с этого звена.

В литературе встречаются утверждения о том, что можно считать прогрессирующую миопию отдельной разновидностью глаукомы (не в стандартном представлении, а как неадекватность давления механическим свойствам решетчатой пластинки и склеры в условиях данного кровоснабжения). А.И. Дашевский [2] считает увеличение внутриглазного давления, возникающее при конвергенции и напряжении внутренних мышц глаза во время зрительной нагрузки, фактором, способствующим увеличению передне-задней оси глаза и, соответственно, возникновению или увеличению степени близорукости.

В свете данных утверждений было проведено исследование внутриглазного давления у детей с прогрессирующей миопией. Большинство применяемых в настоящее время тонометров основано на принципе аппланации роговицы.

В России наиболее распространенным способом измерения ВГД является тонометрия по Маклакову. Трудности определения ВГД у детей включают невозможность полного сотрудничества со стороны ребенка, особенно в его раннем возрасте, а также влияние анестезии на офтальмотонус.

В литературе очень мало данных относительно нормы ВГД у детей, и следует также принимать во внимание изменение толщины роговицы в центре по мере взросления ребенка. Вместе с тем, необходимость применения местных анестетиков, «контактность» процедуры, зависимость результата измерения от поведения пациента порой ограничивают его применение в детской практике.

Кроме того, использование тонометра Маклакова, пневмотонометра и тонометра «Icare» практически неосуществимо без наркоза у большинства детей младшей возрастной группы – с 2 до 5 лет.

Перечисленных недостатков лишена транспальпебральная офтальмотонометрия. Измерение ВГД при помощи индикатора ИГД-03 осуществляется через верхнее веко без прямого контакта со слизистой оболочкой глаза, что исключает угрозу инфицирования и аллергических реакций.

Для проведения исследования ребенок в положении лежа на спине, фиксировал взглядом яркий объект (игрушку), ориентировочно под углом 45–50° к горизонтальной оси (согласно инструкции к прибору).

Верхнее веко ребенка расправляли, не надавливая пальцем на глазное яблоко, чтобы сдвинуть реберный край верхнего века на склеру и удерживали его в этом положении.

После чего через верхнее веко в 1 мм от лимба в проекции склеры в меридиане 12 ч проводили измерения.

Целью исследования явилось определение уровня ВГД, измеренного с помощью транспальпебральной тонометрии и тонометрии по Маклакову, у детей, поступающих на оперативное лечение прогрессирующей близорукости, выявление среднего уровня ВГД и определение роли повышенного ВГД в сравнении с контрольной группой детей, не имеющих миопии.

Материал и методы.

Были сформированы 2 группы детей в возрасте от 5 до 16 лет (в среднем 10,7 лет). В основную группу вошло 78 детей с прогрессирующей миопией различных степеней (среднее значение сферического эквивалента равнялось -3,87), приобретенной в дошкольном или раннем школьном возрасте.

Градиент прогрессирования составил в среднем 1,13 дптр в год.

В основном (89,9%) близорукость развивалась в начальной школе (1,2 класс). У 53,6% детей кто-либо из родителей имел близорукость.

В контрольную группу вошло 35 здоровых детей.

Всем пациентам проводилось стандартное офтальмологическое исследование с добавлением измерения ВГД с помощью транспальпебрального офтальмотонометра торговой марки diathera - индикатора ИГД-03 (Россия, Государственный Рязанский приборный завод) и A-сканирования.

Поскольку работ, касающихся достоверности и точности транспальпебральной тонометрии у детей, в литературе не обнаружено, частично в обеих группах было проведено измерение ВГД по Маклакову (масса грузика 10 г).

Результаты и обсуждение.

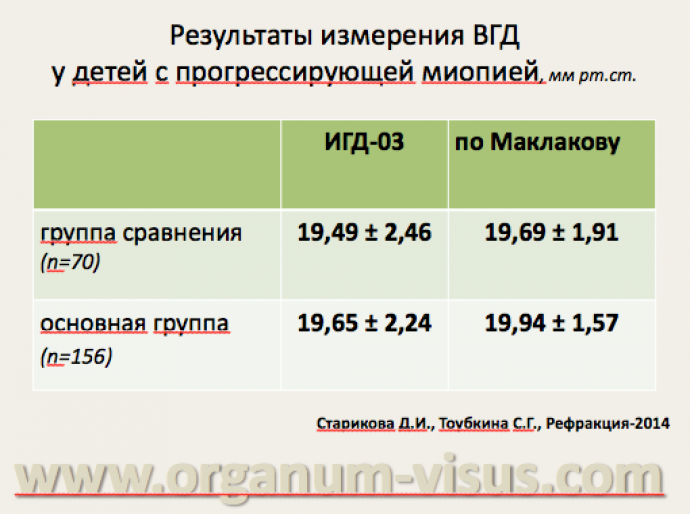

Результаты измерения ВГД показаны в таблице (мм рт.ст.) (смотри рисунок).

Цифровые значения колебались от 14 мм рт.ст. до 26 мм рт.ст. при измерении индикатором ИГД-03 и от 17 до 24 мм рт.ст. при тонометрии по Маклакову.

В одном случае выявлено повышенное ВГД (26 мм рт.ст.) на обоих глазах, которое не сопровождалось какими-либо патологическими изменениями диска зрительного нерва и полей зрения, при повторных осмотрах оказалось в пределах нормы.

Как видно из данных в таблице, результаты оказались практически идентичными в обеих группах независимо от способа измерения ВГД, разница между группами является ни клинически, ни статистически значимой.

Размеры передне-заднего отрезка глаза при А-сканировании в основной группе в среднем оказались равны 25.08±1.97 мм, в контрольной - 23,26±2.09, что объясняется увеличением размеров глаза при формировании миопической рефракции.

Тем не менее, хотя среднее ВГД в опытной группе было практически идентичным значениям ВГД в контрольной группе, в 11,5% случаев было выше зоны комфорта или даже у верхнего ее предела (23 мм рт.ст. и выше), в то время как аналогичные значения ВГД в контрольной группе были обнаружены лишь в 3,1% случаев, и эта разница является статистически значимой (р‹0.05).

Выводы:

1. В результате проведенного исследования можно сделать вывод, что уровень ВГД у детей с прогрессирующей близорукостью не выходит за пределы нормы. Средний показатель тонометрического ВГД у детей и подростков, выявленный при исследовании, равен 19,65±2.24 мм рт.ст. при измерении ВГД индикатором ИГД-03 и 19,94±1.57 при измерении по Маклакову.

2. В то же время доля встречаемости показаний ВГД у верхнего края нормы (23 мм рт.ст. и выше) в опытной группе статистически значимо (р‹0.05) превышала аналогичные показания в контрольной группе (11,5% и 3,1%), что может косвенно свидетельствовать о влиянии повышенного ВГД на ослабленную при близорукости склеру, даже если ВГД не превышает показателей нормы, а лишь находится у верхнего предела нормы.

3. Применение транспальпебрального прибора ИГД-03 diathera с возможностью получения цифрового значения уровня офтальмотонуса для измерения внутриглазного давления у детей может заменить измерение ВГД по Маклакову. Неинвазивный метод измерения ВГД является преимуществом при работе с детьми, позволяет исключить влияние анестезии и сократить время исследовании.

Литература:

1. Аветисов, Э.С. Руководство по детской офтальмологии / Э.С.Аветисов, Е.И. Ковалевский, А.В. Хватова. - М.:Медицина, 1987. - С.176-178.

2. Дашевский, А.И. Ложная близорукость / А.И. Дашевский. - М.:Медицина, 1973. - С.84.

3. Дымшиц, Л.А. Основы офтальмологии детского возраста / Л.А. Дымшиц. - М.:Медицина, 1970. - С.138.

Опубликовано: Рфракция-2014. Сборник научных работ X юбилейной офтальмологической конференции «Рефракция-2014. Актуальные вопросы аномалий рефракции у детей», посвященной 50-летию детского отделения Самарской областной клинической офтальмологической больницы им. Т.И. Ерошевского – первого специализированного детского офтальмологического отделения в практическом здравоохранении СССР, 28–30 ноября 2014 года / Самара «Издательство АСГАРД» 2014. Стр. 153-157.

Примечание:

Внутриглазное давление, офтальмотонус, глаукома (glaucoma). Патогенез глаукомы.

Внимание! Данная информация предназначена исключительно для ознакомления.

Любое применение опубликованного материала возможно только после консультации со специалистом.

Разрешается некоммерческое цитирование материалов данного раздела при условии полного указания источника заимствования: имени автора и WEB-адреcа данного раздела www.organum-visus.com, www.eye-portal.ru, www.glaucoma.eye-portal.ru